足球赛中场休息时间芦笙舞表演 杨文斌/摄

村民自发组成民族歌舞表演队 王炳真/摄

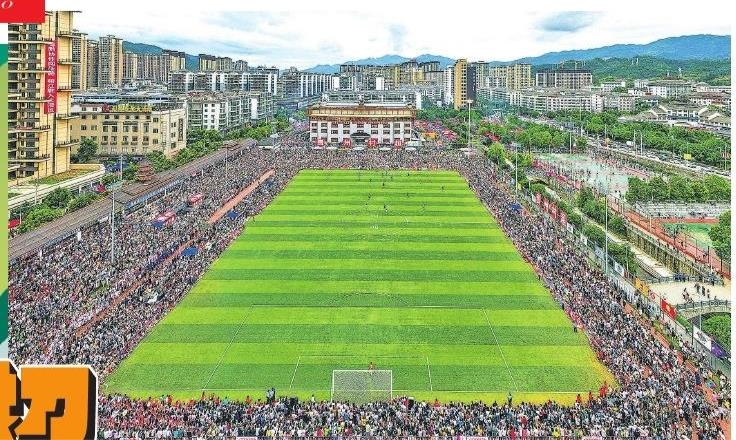

“村超”足球赛现场 杨文斌/摄

□ 本报记者 王 慧 杨文静

自5月13日开幕以来,贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县(三宝侗寨)和美乡村足球超级联赛便以火热的现场氛围和“接地气”的办赛风格迅速火爆全网,网友们参照“英超”“中超”的说法,亲切地将这个极具烟火气息的赛事称为“村超”。

一个村级足球联赛,吸引几万名观众到场围观,开赛时间不到一个月,在全网点击量累计达到25亿次。截至目前,相关“村超”内容全平台浏览量超过200亿次,这个数据还在不断被刷新……

从村民的自娱自乐,到引发全国乃至世界关注,“村超”搭建了各民族交往交流交融平台,已然发展成各族群众共聚共乐的体育盛会、共享共娱的乡村嘉年华。

“伟大的比赛,人民的欢乐”

“村里踢球的氛围很好,每年春节都会组织足球赛,老人小孩齐上阵,妇女们着盛装出席当啦啦队,这样的场景一直持续到现在。”榕江县古州镇口寨村第三代足球爱好者杨兵从小就看着爷爷辈、叔叔辈踢球,喜爱足球的“基因”那时便印在他的身体里。

作为85后的杨兵不但是这场“村超”的组织者之一,同时还兼顾球场上的客串解说员和赛场上的队长。杨兵说,10年来,他与小伙伴们共组织举办了多次乡村足球联赛,“听到大家都在关注榕江‘村超’,我觉得一切努力都值了。”

在榕江县,对足球有纯粹追逐与热爱的人比比皆是,杨兵只是其中之一。

“自发在河沙坝里拿着锄头挖一两个月修建足球场。”“砍树为门,石灰为线,光脚踢球也是常有的事。”从榕江当地村民零散的回忆中,可知足球文化在当地渊源久远。

据《榕江县志》记载,在1971年至1994年期间,榕江县共举办各项运动会高达23次,其中足球赛就有10次。

榕江人民不仅热爱足球这项运动,而且足球的竞技水平也很高,在各级赛事中都取得过好成绩。《榕江县志》记载:“1965年8月榕江中学派队参加天柱举行的全州中学生足球赛获冠军”“1971年12月,全州中学生足球赛在古州举行,榕江获第一名”“1982年5月,县体育代表团出席全州在凯里举行的第四届体育运动会,男子足球、女子乒乓球均获团体总分第二名”。

如果说良好的足球基础是“村超”的温床,那么纯粹的热爱则是助力“村超”“出圈”的流量密码。

榕江县委常委、副县长陈再勋介绍,近年来,乡村足球赛、周末足球赛、春节足球赛等赛事经常在当地举办。特别是在车江三宝侗寨,所有行政村都有自己的足球队。榕江县乡村足球赛是名副其实的“全民参与”。

从20世纪五六十年代就在当地兴起的足球运动,发展至今,参与群众已不计其数。记者了解到,该县仅群众性业余足球队伍就多达40余支,他们当中,有屠夫、鱼贩、挖掘机驾驶员、建筑工人、烟酒店老板……这些看似毫无关联的身份,一代代接力,让足球这粒种子从生根发芽长至枝繁叶茂。

“目前,榕江县共有县级足球特色学校41所,全国青少年校园足球特色学校14所,已经建成足球场25块,榕江县38.5万人口中,近5万人会踢足球、喜欢踢足球。”陈再勋说。

密集的民间足球赛事,浓厚的足球文化氛围,让榕江县名声在外、“出圈”出彩。

“中国贵州省,20支村民队参与的‘村超联赛’首场比赛已拉开帷幕,吸引数千观众现场观看。伟大的激情,伟大的比赛!”6月5日,中国外交部部长助理、发言人华春莹在推特上盛赞。

创造“村经济”奇迹

没有栏杆、不收门票、来者皆可观看。“村”味儿十足的“村超”与“NBA”“英超”等顶级体育赛事的传播机制截然相反,没有价格高昂且控制严密的转播权,无数现场观战的球迷直接掏出手机拍摄或直播,通过抖音、视频号等短视频平台面向数以万计的受众,便可实现“破圈式”传播。

“既鼓励各大主流媒体宣传推广,同时也积极引导当地群众发挥主创精神,让每一位村民争做家乡的代言人。”在当地政府看来,村超的“出圈”,是榕江县广大群众的伟大创举,只有群众的真心参与和支持,才能行稳致远。

记者了解到,为了配合“村超”赛事、发挥人民群众在乡村文化创造方面的作用,榕江县专门成立了“‘村超’新媒体专班”,倡导当地群众自发拍摄赛事短视频,通过抖音、快手、视频号等自媒体平台宣传。5月13日开幕赛当天,仅通过榕江县自有的“村寨代言人”和直播营销团队就斩获了500万以上的流量。

凭借“一己之力”短期内在各大网络平台迅速传播,得益于2021年榕江县“让手机变成新农具,让数据变成新农资,让直播变成新农活”的新发展理念。数据显示,榕江县已有1.2万多个新媒体账号和2200余个本地网络直播营销团队。

在主流媒体与民间自媒体的推波助澜下,一场兴于乡村的业余足球比赛,跃身成为全国性的传媒焦点,把中国的体育精神与社会活力传播世界各地。

“体育是亿万城乡居民广泛参与的大众文化形态,能传播健康观念,宣传科学知识,移风易俗,建构积极向上、生气勃勃的乡村文化。”榕江县县长徐勃说,“更加可喜的是,乡村体育运动还带动了当地文旅融合发展。”

据当地政府统计,自“村超”举办以来,榕江县市场主体也在伺机发展壮大。截至6月21日,榕江县新设立市场主体637户,其中餐饮业88家,零售业185家,农业、农副食品加工业193家,居民服务业27家,服饰业5家,住宿业12家,其他行业127家。

在刚刚结束的端午假期,“村超”带动当地“村经济”再创“奇迹”。一个只有38.5万人的县城,却接待了35万人,旅游综合收入达4.44亿元,同比增长404.55%。

不少网友纷纷赞扬:“淄博出的考题,榕江交出了满分‘答卷’!”

搭建各民族交往交流交融平台

6月3日,一条名为“86岁苗族老党员听说‘村超’热闹,穿上盛装展示民族文化”的短视频迅速火遍全网。

记者了解到,这位86岁的老党员是榕江县兴华水族乡摆贝村的村民。“他听说我们村要去给‘村超’加油助威,也要跟着一起去。”据该村党支部书记刘正文介绍,6月2日晚上,他提出想去“村超”现场为球员加油助威的想法,村里人纷纷主动请缨加入啦啦队,其中包括这位高龄老党员。

“记得当时已经是凌晨一两点了,听说我的想法后,大家都各自回家翻出自己的民族服装,第二天一早就在村口集合。虽然我们村没有球队参赛,但是大家都想为‘村超’尽一份力。”刘正文说。

6月3日晚,眼花缭乱的民族啦啦队在铜鼓喧天中相继入场。闪亮的服饰、精美的蜡染与欢快的芦笙相互映衬,摆贝村啦啦队入场便被观众围得水泄不通。

“古朴的气息扑面而来,震撼人心,这才是真正的非物质文化遗产。”来自陕西的游客目睹摆贝村啦啦队入场时,不禁连连赞叹。

在“村超”现场,除了激烈的赛事,每到各个村寨别具特色的啦啦队入场、中场休息时轮番上演的民族表演,让现场观众总是不断感叹着民族文化的魅力。

6月23日,前国脚范志毅带领青海省果洛藏族自治州阿尼玛卿足球联队出现在“村超”的球场上,这是“村超”赛场迎来的首支省外球队。

果洛队员入场时,身着藏族服饰,双手捧着洁白的哈达,走到人群中央,向四周的各族观众高高举起哈达以示敬意,现场超5万名观众齐声高喊:扎西德勒。球场上,青色的草地、白色的哈达、蓝色的靛染相互交织出一幅民族交融的动人画卷。

与以往的比赛不同,这次友谊赛分三节举行,每节三十分钟。在比赛第二节后休息空隙,果洛球员们顾不上一场球踢下来的疲惫,换上藏袍,走到球场中央,为现场观众展示了果洛草原的锅庄舞蹈。作为东道主,侗寨大歌队、芦笙舞等轮番登场,为远道而来的朋友们带来了极具本地特色的歌舞表演。

随后,现场近万名各族群众手牵着手,共同唱跳“多耶”舞,这一壮观场景,深深震撼着场内外的所有观众。

“这是多彩民族文化和足球的完美结合。”范志毅说道。比赛结束后,双方球员互相交换球衣,相拥在一起,与球场边上醒目的“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”标语交相辉映。

“不同村寨群众的特色表演,不同民族文化的交流碰撞,璀璨的民族文化为‘村超’添彩。”榕江县民族宗教事务局局长盘英说,“村超”搭建了各民族交往交流交融平台,全县各族群众、全国各地游客共享乡村嘉年华,促进了民族团结,奏响了铸牢中华民族共同体意识的和美乐章。